Avant la Révolution, de nombreux lavoirs appartenaient au seigneur du lieu. Dans certaines communes, les habitants pouvaient l'utiliser pour y laver leur linge, contre paiement d´un droit. Dans d'autres communes, les villageois utilisaient les lavoirs gratuitement.

Le choléra, la variole et la typhoïde endeuillent le XIXe siècle. La création des lavoirs résulte ainsi d’une prise de conscience collective, de l’importance de la salubrité publique et des principes élémentaires d’hygiène.

Au milieu du XIXe siècle, les conceptions hygiénistes et la lutte contre les épidémies entrainent le vote de plusieurs lois et de crédits incitant au déménagement des cimetières hors des bourgs et à la construction de lavoirs. De fait, on constate qu’après 1850 ces lavoirs firent partout leur apparition. Ces mesures sont rappelées à différentes reprises, jusqu'au début du XXe siècle.

Les lavoirs tels que nous les connaissons - aménagés, couverts, transformés en bâtiments fonctionnels - sont considérés comme indispensables à la vie communale facilitant de ce fait la tâche des lavandières.

La loi du 3 Février 1851 alloue un crédit spécial pour subventionner à hauteur de 30 % la construction des lavoirs.

Le 3 décembre 1851, sous Napoléon III, l’Assemblée législative vote un crédit de 600 000 francs pour la construction de lavoirs publics.

Dès lors, les travaux étaient adjugés sur rabais à la bougie, ce qui entraine une ressemblance de réalisation et de matériaux. Jadis, il y avait au moins un lavoir par village et l'importance du village s’estimait à son nombre de lavoirs. Buffard a deux lavoirs « La Fourquette » et « Saint Hilaire ».

:

Certains lavoirs, par leur ressemblance avec de petits temples, valorisaient la tâche répétitive et souvent épuisante des lavandières, qui s'en trouvait alors presque sacralisée. Comme le chalet après la traite des bêtes, le lavoir était un lieu hautement social dans le village. Les villageoises s'y retrouvaient une fois par semaine ou plus, échangeant les nouvelles du village et de la région. Également elles y chantaient. Le linge était mis à bouillir dans des lessiveuses, vastes cuveaux en métal. Le lendemain, il était porté au lavoir pour être savonné et rincé.

Description

De forme rectangulaire, les lavoirs sont protégés par un toit.

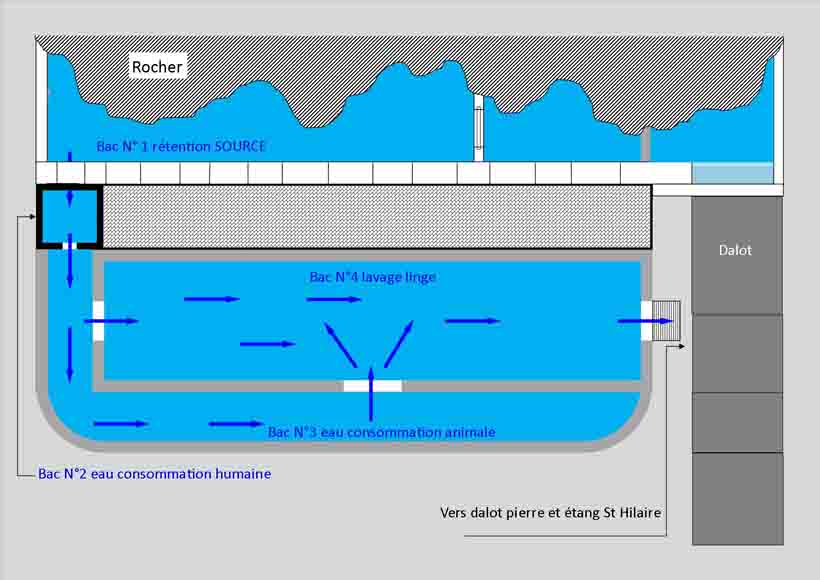

Le lavoir St Hilaire comporte quatre bacs :

Un bac à l’arrière contre le rocher capte la source conduisant l’eau dans le deuxième bac fontaine, où les villageois puisent l’eau de consommation. Par débordement de ce bac, l’eau passe dans le troisième bac, sur la face avant du lavoir, pour le breuvage des vaches, et par le trop-plein de ce bac l’eau gagne le quatrième bac à l’intérieur, celui des lavandières.

Vers 440, Saint Hilaire (v401 + 449)

évêque d’Arles Primat des Gaules se

rendant à Besançon pour y déposer

son Evêque Chelidoine fit une halte à

Buffard.

Les habitants réunis pour l’occasion

se plaignirent de n’avoir pas assez

d’eau pour leurs besoins et le soin

du bétail. Saint Hilaire se rendit près

d’une source au débit timide et leur

dit « creusez un peu et l’eau jaillira

selon vos souhaits ».

Le vœu exhaussé les habitants

aménagèrent la source en fontaine

et creusèrent un étang qui devint le

vivier Saint Hilaire destiné à

conserver le poisson pêché dans la

Loue.

Plus tard le Seigneur du lieu,

toujours soucieux de sa fortune fit

construire un moulin afin de

percevoir sa banalité (impôt de

l’époque). L’Eglise bâtie près de la

source fût en remerciement

consacrée à Saint Hilaire.