L'église de Buffard.

Au début du XIIe siècle, le système féodal est en place. Les grands fiefs sont désormais bien établis. Les châteaux et les églises des communautés prennent de l'importance.

La chapelle de Buffard, dépendante de l'église de Liesle et propriété de Roland de Liesle, est au vocable de St Hilaire, dit de Poitiers (303 – 367), Docteur de l'Eglise et protecteur des vignes. Sa fête est fixée au 13 janvier.

Lors de sa construction et comme le veut l'usage, le chœur est payé par le "curé primitif " (celui qui reçoit la dîme), c'est-à-dire pour Buffard, le prieur de Château sur Salins (il sera remplacé plus tard par le prieur des Augustins de Courtefontaine), la nef et le clocher revenant aux soins des fidèles.

L'église de Buffard est signalée dans l'histoire pour avoir conservé pendant une nuit les reliques des trois rois mages dérobés en la cathédrale de Milan par l'empereur Frédéric 1er dit Barberousse. Le souverain les ramenait en Allemagne pour les offrir à son chancelier évêque de Cologne, qui les placera dans la cathédrale de sa ville où elles sont encore. Pour honorer ces reliques découvertes à Sanaa lors de la première croisade, les gens de Buffard crééront une petite chapelle dans l'église.

En 1206, Roland de Liesle vend son église de Liesle et ses chapelles de Buffard et Champagne à Guy de Liesle, trésorier de la cathédrale st Étienne de Besançon. Désormais, grâce à la fortune des seigneurs de Buffard, l'église va prendre de l'importance. Le cœur et les deux chapelles formant le transept sont remodelés. Les nouvelles ouvertures sont à arc en tiers-point, garnies de meneaux dessinant un réseau flamboyant avec vitraux. Les travaux sont terminés en 1509.

Le chœur, carré et volontairement sobre, a été payé par Thiébaud de Villers, prieur de Courtefontaine, qui avait acquis en 1491, pour lui-même et ses successeurs les droits du prieur de Château sur Salins, avec pouvoir de domination du desservant et des revenus liés à la paroisse de Liesle, de Buffard, de Champagne sur Loue.

Le 29 août 1589, il est établi une convention entre les gens de Buffard et messire Guillemin, curé de Liesle qui place à Buffard un vicaire à demeure, logé par la communauté, la "portion congrue" des fruits de la cure étant de 300 livres estevenantes (monnaie de l'archevêché de Besançon sous le patronage de St Étienne). Au début du XVIe siècle, les fidèles furent obligés de reconstruire entièrement la nef, vétuste et devenue trop petite à cause de l'accroissement démographique.

Sur le côté droit, on ouvrit une porte, datée sur la pierre de 1721 avec inscription " Dieu soit béni" et sur le côté gauche, on supprime un petit oratoire placé sous une simple arcade et appartenant aux familles Perret et Cécile.

On couvre l'édifice en laves (lauzes), en place des tavaillons qui dataient de 1632. Pour supporter le poids de cette nouvelle toiture, on renforce les murs par des contreforts. Le manque d'argent pour remplacer la flèche du clocher entraîne des querelles entre paroissiens. Grâce aux missionnaires de Beaupré, envoyé aux frais de Hugues Begille, natif de Buffard et supérieur de l'église Notre Dame du Chardonnet à Paris, tout revient dans l'ordre.

Le 29 juin 1723, les habitants et le sieur Louis Rose, entrepreneur à Quingey, signent un accord : pour 1200 livres, monnaie du royaume, il s'engage à construire un clocher avec tribune éclairée par une fenêtre "qui sera de la même largeur que la porte du clocher de six pieds et demi le roy".

Le clocher sera terminé en flèche. Le 16 juillet 1766, le sieur Jean Baptiste Veliey, architecte à Salins, envoyé sur ordre de l'intendant en accord avec l'archevêque Antoine-Clériadus de Choiseul-Beaupré, constate le mauvais état du clocher et de la charpente. Il fait observer que "sa flèche est trop dispendieuse pour l'entretien à cause de sa trop grande élévation ".

Le 10 février 1767, les devis de reconstruction et réparations sont prêts. Le clocher sera à l'impériale, c'est-à-dire à quatre pans et contre-courbes, comme il est désormais de mode dans l'archevêché, en imitation de celui tout neuf de la cathédrale St Jean de Besançon. Le dôme sera couvert de tuiles plates, arrondies en forme d'écailles. Au total, 30 toises carrées de roy, ou 20 toises carrées du comté. L'intendant impose des tuiles plombées et vernissées au prix de 469 livres 10 sols.

L'intérieur de l'église, de 104 toises, recevra "une couche de gris blanc" pris à la carrière de Salins. Dépense à la charge du clergé de la paroisse : 1917 livres 6 sols 8 deniers. Dépense totale: 2115 livres 8 sols 8 deniers.

En 1770, on place deux cloches dans le clocher : une grosse et une petite.

En 1773, on remplace la croix carrée du clocher par un coq. La grosse cloche est refondue et baptisée Charlotte-Françoise.

En 1774, les travaux de l'église sont terminés (avec malfaçons) et les vitres "raccommodées " par le sieur Anatoile Prud'hon. La reconstruction civile du clergé, votée le 12 juillet 1790 pour établir l'indépendance du clergé de France vis-à-vis du pape, va engendrer un profond malaise en France.

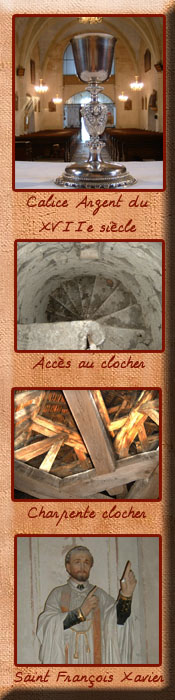

La loi du 16 brumaire an II de la République française, l'accentue encore en obligeant les administrateurs des districts à faire l'inventaire des biens du clergé. Celui de Buffard est effectué le 24 floréal an II. Il est précis dans la liste des objets.

On sait que : sur le maître-autel, assorti de son retable, se trouve deux reliquaires, deux grandes statues et deux petits vases en faïence, le tout évalué 15 sols. Quatre autels sont répertoriés, dont celui du Rosaire et son tableau. Trois confessionnaux. Neuf tableaux à cadre en bois, représentant "différentes figures ". Les meubles et les effets de l'église seront vendus le 28 Fructidor an II pour 649 livres 11 sols. Le Concordat, signé le 26 Messidor an IX (19 juillet 1801) entre le pape et la République française dirigée par le premier consul Napoléon Bonaparte, amène la paix religieuse. Le prêtre desservant, payé par l'état, est assisté d'un "conseil de fabrique" de quatre personnes. Il est renouvelé par moitié tous les ans, par les vingt catholiques les plus imposés de la paroisse. Devant les dégradations qui s'accumulent, le conseil municipal décide le 13 mai 1832 de retirer 400 francs de la caisse d'amortissement pour effectuer des travaux, notamment au clocher, et refondre une cloche cassée pesant 975 kilogrammes. Elle est refondue par l'entreprise "François Humbert et fils" de Morteau et installée le 1er mai 1836, jour de la fête du roi Louis Philippe 1er. Elle est prénommée Claude Joséphine.

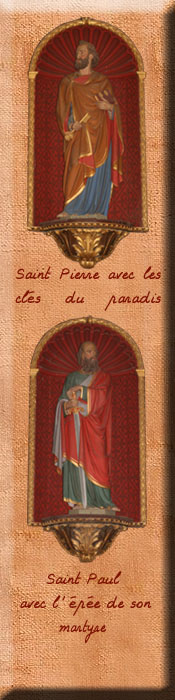

Le 22 mai 1855, le cardinal archevêque de Besançon Césaire Mathieu visite l'église. Il est établi un procès verbal, dans lequel il est ordonné d'effectuer certains travaux d'entretien. Ils seront faits sous la direction du nouveau curé, l'abbé Beaux (1826 Voires - 1836) à partir de 1860. Devis estimatif : 8500 francs (tableau du maître-autel 600 francs, dallage 300 francs, St Pierre et St Paul du retable 500 francs, chaire à prêcher 1000 francs, vitrerie d'ornement 2900 francs, bancs 800 francs…) Les réparations coûteront finalement 25.000 francs. Le 12 mai 1872, le cardinal Mathieu revisite l'église achevée. Mis à part quelques travaux sur la toiture (laves remplacées par des tuiles), on attendra 1985 pour voir effectuer des ouvrages spectaculaires. Le 14 octobre 1985, le clocher remis à neuf est inauguré et son nouveau coq placé à 33 mètres du sol. Description intérieure :

Choeur remodelé en 1509, avec croisée d'ogives, et réparé en 1577 avec garnitures. Stalles en bois, du milieu du XIXe siècle. Maitre-autel retable du XIIIe et de style baroque, occupant la totalité du chevet du plat du chœur. Le tableau central cintré à oreilles, signé Giacomotti (Félix Henri, né à Quingey le 19-11-1828 - 10 mai 1905 Besançon) et daté de 1864, représente St Hilaire, patron de la paroisse, ressuscitant l'enfant d'une veuve (avec l'épée de son martyre). Les statues de St Pierre et St Paul, placées en 1864 (valeur 500 francs), remplacent celles de St Hilaire et St Polycarpe, jugées grotesques. Les colonnes torsadées sont décorées de feuilles de vigne, de grappes de raisin et de grives. On rappelle ainsi que St Hilaire est le protecteur du vignoble. Dans le médaillon supérieur, Dieu le père. Sur les côtés sont sculptés des ailerons à volutes de feuillage, avec têtes d'angelot et oiseaux. Le tabernacle doré, jugé un des plus beaux de Franche-Comté, a été offert par Catherine Sauvin, veuve de Claude Thomas de Salins (acte notarié du 30 mars 1682) pour la somme de 90 francs, monnaie du comté, 4 muids de vieux vin et 10 carrils de vin nouveau. Il est à trois pans avec niches à chaque face et cinq statuettes (Bon pasteur au centre, Saints et évêques)

Grille en fer forgé et dallage. Fenêtre décorée. Nef à vaisseau unique, rebâtie de 1707 à 1723, avec porte latérale de 1721, supprimée en 1864 (côté épître). Fenêtre à vitraux sans personnages. Statues géantes d'évêques, jadis polychromes, badigeonnées couleur pierre.

Statue de St Joseph portant l'enfant Jésus (bois polychrome du XIX)

Chaire à prêcher sans abat-voix, représentant les 4 évangélistes sculptés en ronde-bosse sur le pourtour de la cuve. St Mathieu et l'ange, St Marc et le lion, St Luc et le bœuf, St Jean et l'aigle. Travail du milieu du XIXe siècle.

Statue en plâtre polychrome de St Antoine de Padoue (1195 Lisbonne- 1231 Padoue) côté évangile et St François- Xavier (1506-1552), jésuite apôtre des Indes, côté épître.

Lustre de bronze doré du milieu XIXe siècle.

Cadre avec liste des morts pour la France de 1914 – 1918

Plaques commémoratives des morts pour la France 1939-1945 et de l'abbé Couteret, curé de Buffard mort déporté en Allemagne.

Chemin de Croix en chromo verni sur métal.

Clocher porche avec escalier latéral et tribune 6,5x5,5 et fenêtre.

Toit à l'impériale, 4 pans et contre-courbes, recouvert de 7800 tuiles vernissées.

Coq de 65 cm perché à 33 mètres du sol.

Deux cloches, une petite et une grosse.

Chapelle de la Vierge (coté évangile, c'est-à-dire côté gauche) : ancienne chapelle du fief de la tour, appartenant à la seigneurie des terres de Chissey, Liesle et Buffard, et relevant du souverain de la comté. En 1468, Jean de Chissey, seigneur de la maison forte de Buffard, demande à être enterré dans la chapelle fondée en l'honneur de St George et St Nicolas, où était inhumé son père Jean de Chissey. La clé de voûte représente le blason des Chissey, dont la branche s'éteint en 1485 par le décès d'Henri. Cette chapelle fut ensuite au vocable de Notre Dame, de St Blaise, de St Christophe, puis de St Antoine le solitaire, dont on voit encore la statue. Il est invoqué en cas d'épidémie et toujours représenté foulant aux pieds des flammes rappelant le feu ardent de la maladie. En face de St Antoine se dresse la Statue de St Roc et son chien, autre saint protecteur des maladies contagieuses et de la peste. Cette chapelle sera réhabilitée en 1646 par Melle Jacques, fille d'Adam Jacques, seigneur de Proconta. Au milieu du XIXe siècle, elle devient chapelle de la Vierge, en vertu du nouveau culte marial. Nouvel autel retable avec statues de la Vierge et l'enfant Jésus, de St Joachim, de St Anne et la Vierge. Pose de vitraux de 1860 représentant l'archange Gabriel et la Vierge Marie, après restauration de la fenêtre en gothique flamboyant, dont le décor forme une fleur de Lys. Tableau de la Vierge et l'enfant Jésus offert par l'empereur Napoléon III en 1858. Statue dorée de la Vierge sur socle.

Chapelle St Joseph (côté épître) : chapelle créée à l'origine, après leur passage en 1163, des reliques des trois Rois Mages (prises en la cathédrale de Milan par l'empereur Frédéric 1er Barbe rousse en expédition guerrière et offertes à son chancelier évêque de Cologne). Les retombées de voûte s'appuient sur quatre colonnes, dont deux torsadées. Le 20 novembre 1517, l'archevêque de Besançon, Antoine de Vergy, donne cette chapelle à Jehan de Villeneuve, prêtre. Le patronage sera à sa famille, dont on voit le blason sur la clé de voûte (5 besants en sautoir). Sur le sol on remarque un carrelage vernissé du début du XVIe siècle, portant à un écu à trois besants. La piscine est en gothique tardif. Lors de la restauration de l'intérieur de l'église au milieu du XIXe siècle, cette chapelle devient la "Chapelle St Joseph ", avec nouvel autel retable. Statues du Christ (au centre) et des Saints Ferjeux et Férréol martyrisés à Besançon vers 211. Fenêtre en gothique flamboyant avec vitraux du XVIe siècle dans la partie supérieure, vitraux de 1860 représentant le Christ en croix, la Vierge et St Jean. Confessionnal du milieu du XIXe siècle. Vierge polychrome sur socle du milieu du XIXe siècle. Tableau contemporain de Roger Dubois, offert à l'église.

Chapelle Notre Dame du Mont Carmel (côté évangile) : cette chapelle a été érigée pour la famille Flocard, en 1632, par Claude Flocard, sur des éléments gothiques (voûte sur cul de lampe). Le 12 septembre 1662, Dom Saunier, évêque suffrageant de Besançon consacre le maître autel de N.D. du mont Carmel offert par la famille Flocard. On y remarque la Vierge abritant de son manteau les carmélites et les affiliés à la confrérie du St Scapulaire. Une telle confrérie sera créée à Buffard en 1738, Claude François Jobelot, doyen du décanat de Salins étant curé de Liesle, Buffard et Champagne. Vierge à l'enfant Jésus, statue polychrome du XVIe siècle. Une Vierge de pitié du XVIe, badigeonnée couleur pierre. Sainte Philomène en extase, vierge et martyre, statue en bois doré (XVIe). Palme perdue. Sainte-Barbe (qui protège de la foudre) statue en pierre du XVIe, polychrome badigeonnée couleur pierre. Saint Adrian (lire St Adrien) martyrisé à Nicomède en 303, invoqué contre la peste. Statue en pierre du XVIe siècle, badigeonnée couleur pierre. Sainte Sophie, qui incarne la sagesse, et ses trois filles : La Charité, la Foi, et l'Espérance, vertus théologales ; statues polychromes du XVIe badigeonnées couleur pierre. Sous l'arcade, petite statue d'évêque du XVIe en pierre badigeonnée couleur pierre. Fonds baptismaux métalliques en fonte sur pied, avec boiserie indépendante représentant le Christ en pied en ronde- bosse. Cuve baptismale en pierre encastrée sous une fenêtre. Meuble commode sans ornementation (XIXe siècle) sur lequel est posé un Christ en croix de pierre mutilé. Caveau sous la chapelle où sont enterrés les Flocard.

Chapelle du Rosaire : en 1485, Laurent de Gorrevod, ancien conseiller et chambellan de Charles le Téméraire, chevalier d'honneur au parlement, acquiert les terres de Chissey, Liesle et Buffard. Il fait construire une chapelle en l'honneur de St Laurent, diacre et martyr, et dont il nom me le premier chapelain en 1497. En 1698, on remplace l'autel par un autel retable en bois sculpté. En 1717, Bénigne de Bauffremont, qui vient de recevoir la succession des Gorrevod, permet aux habitants de Buffard de mettre sur l'autel un tableau du rosaire et de placer à sa droite une statue en pierre de St Laurent, au bas de laquelle sont gravées ses armes. Sur le tableau, on distingue la Vierge et, sous sa protection, St Dominique (1347-1380) et Ste Catherine de Sienne, du tiers ordre de St Dominique. Le 22 février 1720, il y est établi la confrérie du St Rosaire. Statue en plâtre polychrome de Ste Thérèse de Lisieux (Ste Thérèse de L'enfant Jésus, seconde protectrice de la France). Deux tableaux provenant du presbytère, dont une St Famille. Placard contenant deux bannières. Sous l'arcade, statue de St Laurent (citée plus haut). Armes effacées sous la révolution en conformité avec la loi.

Texte de Guy Courbet